|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5月2日夜、急に山行を思い立つ。二王子や焼峰はきついし・・・と、いたって軟弱に行き先を俎倉に決め、 一人も寂しいしと、かいらぎの掲示板に書き込みました。さっそく相馬君や渡辺さんから参加の連絡があり。

総勢10名近くで大宴会?をすることに決まり、宴会場は青山君の山荘を使わせてもらうことにする。 4日 朝、五十公野公園に集合し加治川ダムの登山口に向かう。 登山組の相馬と林は40年ぶりの俎倉に、ゆっくりしたペースで登山開始、『ああ、こんなところがあった な』『こんなとこあったっけ?』と記憶の底に沈んだものをたどりながら、ぶなの新緑に包まれて登ること 2時間あまり。最後の急登を越えると北面が一気に開き、蒜場は眼前に、赤津の向こうには白くたおやかな 飯豊の主稜が光ります。四方の山々を肴にビールで乾杯。2時半、青山君の山荘着、薫風のもと盛大な宴会が 和気藹々と続きます。 清野さんと同期の青山・相馬と4人は山荘で泊まることに、無数のカメムシがごそごそ と挨拶に出てくる中、体力勝負の回顧談が延々と続いたものと思われます。(途中より記憶喪失) ※カメムシ は口に入れないほうがいいです、酔っていてもしばらく違和感があります(念のため)。 思いもかけず大勢の 先輩たちにご参加いただきありがとうございました。 また青山君、相馬君遠路はるばるお疲れでした。 おかげで大変贅沢な時を過ごさせていただきました。 |

|

|

|

| 山頂から眼下に広がる新緑のぶなの緩斜面は岩岳から残雪の蒜場へ、そして大日岳へと連綿と続きます。 | |

|

|

| 40年ぶりの山頂。かつての紅顔の美少年(非゛?)は、厚顔の初老のおじんに成り果てましたが、山は変わらぬ姿で出迎えてくれました。 | 桜と青山君のステキな山荘。雪のシーズンが最高と聞き、今から楽しみにしています。 |

|

|

| ぶなの美人林とよく言いますが、ぶなの新緑はなんともいえぬ清々しさがあります。 | |

|

|

| 芝高山岳部という同じ釜の飯を食った、前期高齢者予備軍から後期高齢者(諸先輩失礼m(._.)m)の世代を超えた賑やかな歓談のひととき。太田さんのバーボン談義に花が咲きました | |

|

|

|

|

|

|

| 朝食と昼食の二回試食を行った・・・東俣林道へ入る頃には雨もあがりブナ林の青葉が映えた | |

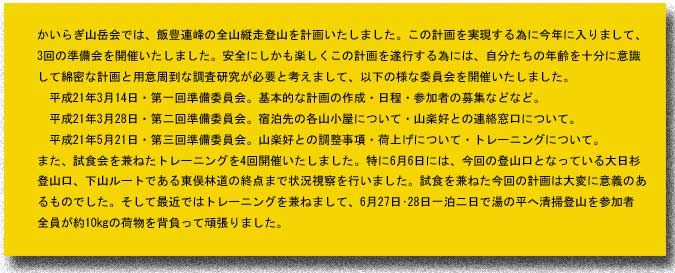

| 2009年6月6日、今年度のメインイベントである、飯豊連峰全山縦走メモリアル登山の、登山口となる、大日杉登山口と、下山口の東俣林道終点までの、林道状況を確認する為、会員7名による、入念な調査を行ってきましたので、状況説明をいたします。 | |

| 6:45発 曇り空の下、車二台に七人の調査隊と、トレーニング登山のザック、靴、そして試食品等を載せ、新発田を出発。小国を過ぎたあたりから、雨が降り出し、先が案じられましたが、比較的道路状況は良く、当日の参加者八名を届けてくれる、「砂山」食堂」さんの小型マイクロバスは、問題なく大日杉小屋まで到達出来る道路であることを確認いたしました。 | |

| 9:15着 現地到着時には、かなりいい雨となり、登山は中止とし,高床式の大日杉小屋床下で、早速本番での食事メニューを決める為の試食会を開催、各種類を吟味し、ここでほぼ決定しま

した。 |

|

| 10:45発 撤収後、小屋を出発し、向かうは、東俣下山口の林道最深部へ、降っていた雨もおさまり、 大石ダムを右に眺め、順調に車を進めます。舗装道路の終わる地点が、彫刻公園という広場になっており、一般車輌はここが終点です。この終点地に遮断機があり、本来なら施錠されているはずですが、この度は、道中の治山工事の為に開錠されておりました。 | |

| 12:30着 林道終点には、登山客のものであろうと思われる車が4~5台駐車していた。 | |

| 1 :00発 なお、東俣林道は、道幅が狭い上路面状態も悪く、マイクロバスでの乗り入れは、リスクが大きく、小型での迎えが必要であると思いました。下山口付近をしばらく散策し、確認後現地を離れ、一路昼食会場の大石ダム公園へ直行。 | |

| 1 :50着 二回目の試食会を開催。 全ての食材を試食し、全員の合意が一致したところで、三日間6回の食事メニューが、決定致しました。 | |

|

|

| 水量の多い東俣川本流 | |

|

|

| 昨年度より恒例化している『湯の平温泉清掃登山』を6月27日(土)・28日(日)の1泊2日で実施されました。 この度は、東京から高橋武(昭和26年・第3回卒)と埼玉から相馬隆幸(昭和45年・第22回卒)の両氏も参加していただき、総勢11名(送迎隊2名)での山行となりました。 私は44年ぶりの湯の平でした。18歳の時は東赤谷駅から徒歩で湯の平まで行ったものです。掛留沢からは平坦な道を1時間ほど行けば小屋に着くだろうと、割と簡単に考えていましたが、歩き始めて30分頃から右股関節が痛み出し、1時間後には左足膝関節の上辺りの筋肉が痛み出しました。こんなに辛かったかなと驚きました。年をとったのと、若い時のイメージのギャップが余りにも大きかった。 相馬さんには市から急遽依頼されたプロパンガスを背負っていただきました。個人装備と合わせて20kg~25kg程はあったと思います。また、青木副会長には写真やら各種データ取りをしていただきました。 磯岡・笹川両先輩は体調不良のため掛留沢にてキャンプをし、我々の送迎をしていただきました。とても懐かしく楽しい山行となりました。また秋に是非参加したいと思います。 |

|

|

|

| いろいろな苦労をしながら一路・・・湯の平へ向かう | |

|

|

| 掛留澤つり橋で出発前の記念撮影 | |

|

|

| 温泉に入り思わず万歳!・・・万歳! |

|

|

|

| お疲れ様でした!・・・湯の平避難小屋前で清掃隊の記念撮影 | |

|

|

| 今年の春山は、暖冬小雪のため山菜類はみんな5日~10日くらい早く出ました。特に感じた事は、残雪状況が信じられ ないほど少なく、更に、雪の付き方が非常に変則的であり今までにない様な景色を見ながら歩きました。残雪が少ない とむしろ歩き難く、ヤブこぎが多くなり大変難儀しなければなりません。毎年の事ですが「葉わさび」に始まり「マタタビ」 で終わる春の山菜採りです。 今年は非常に残念な事ですが、6月上旬頃から自分の弱点である「右ヒザ」が悪くなり、10日間で4回整形外科に通院しています。最近ではMRIを撮り大騒ぎしています。飯豊連峰のMemorial登山を控えて本当に困っております | |

|

|

| 毎年は4月17日と覚えていますが、今年は一週間ほど早く菅名岳へ葉わさび採りに行ってきました。 | |

|

|

|

春の一番早い山菜が、この可憐な白い花をつけた”葉わさび”です。 |

料理の仕方により鼻に抜ける「カラミ」が出ない時は、残念ながら「苦味」が出て食する事は出来ません。 |

|

|

|

|

| 登山道の脇に咲くカタクリ | 大峰山の山桜が満開この時がチャンスです |

|

|

| 大峰山の「こしあぶら」は、毎年4月29日と決まっていましたが10日も早い! | |

|

|

| 今年は5月7日に飯豊温泉までの道路が開通した。毎年雪崩が全部落ちて安全を確認してからゲートを開ける。昨年は5月17日に開通いたしました。やはり、山菜の採れる時期と同じ様に10日間早くゲートが開きました。 | |

|

|

| 山が一番輝く季節です・・・梅花皮山荘周辺から残雪の多い地神山を望む | |

|

|

| 2時間で重くて下山を心配する | ゼンマイ畑状態 |

|

|

| 今年はタイミングが最高に良くこんなに沢山採れたのは初めて | |

|

|

| 山菜の王様『ギラアザミ』は毎年必ず採りに行くが、群生している所が山奥で、しかも標高が800メートル位に一番群生していると言われております。また、何箇所かの場所をローテーションで採らないと、あざみはすぐに絶えてしまうのです。 | |

地方により呼び名が変わる 1、赤谷地方は、ギラアザミ・ヤチアザミ 2、胎内地方は、アカブトアザミ 3、室谷では、ヤチアザミ 4、山形県小国町では、イイデアザミ |

|

ギラアザミについて 赤谷地方では、「ギラアザミ」と呼んでいるが その由来を集落の大長老に聞いてみた。とげは 比較的柔らかくしかも少ない、みずみずしい葉 の先端に朝日が当たり『ギッラと光る』その様 を素直に表現したものだそうです。何か一番素晴 らしい呼び名で響きも心地よく聞こえるのが『ギ ラアザミ』です。 |

|