五泊目のこと、一人の先輩が釜の中に燠火を詰めたガンガンコンロを持ち込み、暖をとったまま寝てしまったのが原因で、私を除く全員が、口から泡を出し大いびきです。・・・・一酸化炭素中毒です。一年生の私は釜の入り口に風除けとして寝かされていたのが幸いして頭痛はひどがったが、意識はあったため、一人ずつ釜の中から引きずり出し、土間にマグロの様に並べ、順番に頬を叩き、名前を呼び応急手当てを行いました。幸い発見が早く、朝方には全員、頭痛と吐き気だけを訴える位まで回復しました。 しかし困ったのは、中毒のせいで大小便を垂れ流しで、その始末は一年生の私が、清水と釜の往復で下着を洗い、焚き火で乾かし、大変な経験でした。翌日は、吹雪の中ほうほうの体で下山しました。 振り返れば、経験不足・装備装具不足・着衣・手袋・靴下・靴・食料・通信手段・等など満足な物が一つ無い、今から五十四年前の無鉄砲登山の記録です。

五泊目のこと、一人の先輩が釜の中に燠火を詰めたガンガンコンロを持ち込み、暖をとったまま寝てしまったのが原因で、私を除く全員が、口から泡を出し大いびきです。・・・・一酸化炭素中毒です。一年生の私は釜の入り口に風除けとして寝かされていたのが幸いして頭痛はひどがったが、意識はあったため、一人ずつ釜の中から引きずり出し、土間にマグロの様に並べ、順番に頬を叩き、名前を呼び応急手当てを行いました。幸い発見が早く、朝方には全員、頭痛と吐き気だけを訴える位まで回復しました。 しかし困ったのは、中毒のせいで大小便を垂れ流しで、その始末は一年生の私が、清水と釜の往復で下着を洗い、焚き火で乾かし、大変な経験でした。翌日は、吹雪の中ほうほうの体で下山しました。 振り返れば、経験不足・装備装具不足・着衣・手袋・靴下・靴・食料・通信手段・等など満足な物が一つ無い、今から五十四年前の無鉄砲登山の記録です。

この度、かいらぎ山岳会のホームページを立ち上げる為の準備をしている際、杉浦氏(昭和30年卒)や磯岡氏(昭和25年卒)よりお借りした写真を見てビックリした事が沢山ありました。 その一つには、登山用具の貧弱さでした。足元を見てください。ワラジあり、地下足袋あり、編み上げの軍靴ありで今ではとても考えられない姿です。 写真のコメントにも記されている様に終戦直後の都会の浮浪者の集団の様に見えます。在学中の逸話にその昔、北海道で開催された国体に参加した時、ワラジで登った、と言う話を聞きました。現地の新聞に写真入りで「越後の高校生はワラジを履いて山へ登る」と報道されたと言う話をまことしやかに聞かされました。その時は「うそだろぅ~・・・眉唾ものだよ~」っと思っておりました。

この度、かいらぎ山岳会のホームページを立ち上げる為の準備をしている際、杉浦氏(昭和30年卒)や磯岡氏(昭和25年卒)よりお借りした写真を見てビックリした事が沢山ありました。 その一つには、登山用具の貧弱さでした。足元を見てください。ワラジあり、地下足袋あり、編み上げの軍靴ありで今ではとても考えられない姿です。 写真のコメントにも記されている様に終戦直後の都会の浮浪者の集団の様に見えます。在学中の逸話にその昔、北海道で開催された国体に参加した時、ワラジで登った、と言う話を聞きました。現地の新聞に写真入りで「越後の高校生はワラジを履いて山へ登る」と報道されたと言う話をまことしやかに聞かされました。その時は「うそだろぅ~・・・眉唾ものだよ~」っと思っておりました。 この写真を見てそんな思いは一蹴されました。事実だったのですね!芝高を卒業して42年間も誤解をしていた事が今になって分りました。長い間の誤解が解けました!諸先輩方の山に対する情熱の凄さに感銘しているところです。

この写真を見てそんな思いは一蹴されました。事実だったのですね!芝高を卒業して42年間も誤解をしていた事が今になって分りました。長い間の誤解が解けました!諸先輩方の山に対する情熱の凄さに感銘しているところです。

まだ雪のある新発田駅を降り、少し不安もあった。駅から歩いて諏訪公園のわきを通り、豊田陸橋に上がったときに目の前にクリーム色の真新しい校舎が見えた。左手には雪を抱いて雄々しい二王子の山々が美しく輝いていた。真新しい校舎に入り事務室で、校長の面接を受けに来ました津川高校の増沢です。しばらくして校長室に通された。小柄な感じであったが気品のある風格に見えた。新発田高校の実情を説明され若くて気力のある、進学体制を考えているので、それに相応しい人を探している。何人かの人とお会いして決めますので、今日は遠いところからご苦労でした。わざわざ校長自ら玄関まで見送ってくれました。このことに私はびっくりしました。自分から呼んだ人にはあくまで礼をつくすことの大切さを教えられました。 昭和42年4月に赴任し、昭和59年3月まで在職、公務分掌は就職係、クラブ活動は登山部となっていた。前任者の杉崎巌、杉浦英午さんのものを引き継いだようなものでした。杉浦さんは戦前の昭和16年に就任以来ほとんど登山部の顧問でした。登山部は伝統があり大変であることは覚悟していたがそれ以上に大変なものでした。

新発田高校登山部の活動概要

新発田高校の登山部は大正の初期に歩行旅行から出発したもので長い歴史を持っており、旧制新発田中学の校風である「質実剛健」「堅忍不抜」の精神が登山部の中に脈々と生きていると思われる。

| 生徒会予算額 昭和43年度・・・総額82,800円 備品購入・・・ピッケル・スコップ・シート ザイル・冬山用テント・カラビナ 補助ザイル・その他 昭和44年度・・・総額85,100円 備品購入・・・冬山用テント・カンジキ・ラジュース ピッケル・キスリング・スコップ |

昭和43年春山合宿

二王子神社の上の方に幕営

トレーニング

週平均実施時間10時間、内容は平素からトレーニングを積み体力の養成に努める。マラソン、ウサギ飛び、階段 の上り下り(冬季)、屋上からの懸垂下降の練習(夏季)など。

座 学

実地の技術を理論的に裏付けるものとしての登山技術書の初歩を読ませること、山に海に必要な救急の心得については、毎年長期休暇(12月末、7月末頃)を利用して部員は一度は受講させている。山の知識については一般的なことをまず理解させる。天気図の作成、読み方、地図の読図力は3年生が中心になり指導に当たっている。

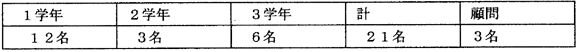

部員数と顧問数(昭和43年調べ)

続きは次回に発表いたします

期日・・・・昭和32年8月16日~22日頃までと思う

同行者・・・小林勇二郎・本田修蔵・笹川實(大学2年)

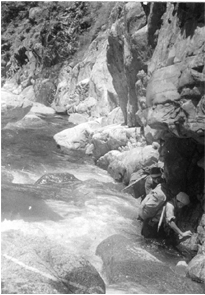

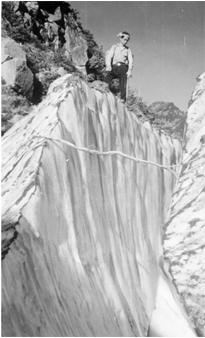

遥か昔の話で恐縮ですが、自分は大学山岳部に在籍し、夏山合宿が終わり帰省していたところでした。小林さんから連絡があり「飯豊に行かないか!」との話でしたが、自分は合宿が終わったばかりで体がとても疲れている為に、あまり乗り気ではなかった。しかし、小林さん(一学年先輩)は”山に入っていれば疲れは取れるよ!”と言われて仕方なく行く事にした。場所はと尋ねると「飯豊の本流だ!」と言われた・・誰と行くの「本田と3人だ!」合宿の疲れの残っている身体を心配しながら、戦後の初遡行となるこの計画にドキドキした事を覚えている。

準備したものは、30mのザイルを各人1本・野営用にはフライ1枚・捨て縄・地下足袋などを準備した事が頭に残っ ている程度です。

※ 特に印象に残っている事を列記してみます。

・湯の平を早朝に出発した。とにかく不動滝を越えて洗濯澤まで行き一泊した。

・赤渋澤から地蔵カル澤そして大日澤あたりまでがとにかく澤の状態がゴルジュになっている為に、残雪の付き方が物凄く不安定な為、左岸を高巻きした・・高さは100m~150mあたりと思います。

・その間2回捨て縄を使い懸垂下降を した記憶がある。 ・地蔵カル澤と大日澤の間が大変な事を覚えている。

・大日澤の手前は、1/2万5千の地図で一日で、1センチしか前進しない日があった。

・大日澤のすぐ手前に野営した記憶があります。

・大日澤の先、特に稜線近くになると地図と地形が違う事に気が付き違和感を感じた。

・御西のなだらかな北西の斜面に3人は、ザックを投げ出して達成感に浸っ た。その時、新潟市の方向を良く見ると、遥か下の方で花火が上がってい るのを見た記憶がある。

・御西のなだらかな北西の斜面に3人は、ザックを投げ出して達成感に浸っ た。その時、新潟市の方向を良く見ると、遥か下の方で花火が上がってい るのを見た記憶がある。・稜線では、ピッケルにフライを縛り斜めに張り寝袋代わりにキスリングに入 り寝た。 ・この貴重な山行記録は、何故か何も残っていない。とても残念な 事です!あるのは、自分のおぼつかない記憶と、ここに掲載した3枚の大切な写真のみです。